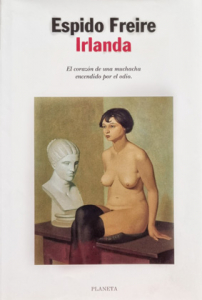

Irlanda.

Planeta, 1998.

Premio Millepages.

Sinopsis:

La primera novela publicada de Espido Freire cuenta la historia de Natalia, muy afectada por la muerte de su hermana, es enviada al campo a pasar el verano en compañía de sus primos Irlanda y Roberto. Una novela en que la belleza, la crueldad y los presentimientos recrean una atmósfera inquietante e irresistible.

Reseñas.

Début brillante de Espido Freire

Ajedrez de fantasia y realidad.

Début brillante de Espido Freire.

«Con los nuevos narradores sólo tengo en común la edad. Mi obra va por otro lado»

Revista TIEMPO, 13 de Abril de 1998

Por Sebastián Moreno

Alguien ha escrito que con sólo 23 años, Espido Freire (Bilbao 1974) ha conseguido todo un hito publicando su primera novela, Irlanda, en Planeta. En cualquier caso, no se trata de un hito -Planeta publica obras de gente tan joven y algunos escritores, como el profesor Antonio Prieto, lograron ganar el Premio Planeta con esa edad – sino de un acierto de la editorial descubriendo la obra de esta joven autora.

Podría encuadrársela entre los componentes de esa moda editorial que ha dado en llamarse nuevos narradores, que hasta hoy ha dado tan escasos frutos. «Yo con los nuevos narradores tengo poco en común, salvo la edad -dice Espido Freire-, y depende de lo que se entienda por nuevos narradores porque hasta hace poco incluían entre ellos a Javier Marías o Julio Llamazares. Mi idea de la literatura es otra, va por otro lado, distinta a ese realismo tan urbano y todo lo que parece caracterizarles».

Espido Freire estudió música y canto en su adolescencia y ahora estudia Filología Inglesa en la Universidad de Deusto. Irlanda, su primera novela publicada, forma parte de una trilogía. «Las otras dos novelas -dice- ya están finalizadas y son distintas, son más corales, con cincuenta o sesenta personajes. Lógicamente el estilo cambia. En Irlanda todo está en función de una narradora que nos sirve de hilo a lo largo de la novela. Hay que situarse en lo que diría y pensaría una muchachita de quince años».

Una de las etiquetas de promoción de su novela compara a Espido Freire con el descaro provocativo de una Françoise Sagan. Parece una equivocación, una comparación que tampoco le ha hecho mucha gracia a la autora de Irlanda. La técnica narrativa de Espido Freire se muestra en un tono más críptico y simbólico que la de la escritora francesa: «Es posible que mi narración pueda aparecer de un modo críptico y eso no me disgusta porque siempre me ha gustado más sugerir que explicitar las cosas. En mi novela aparecen desenlaces cuya resolución principal es de los lectores; ellos sabrán qué les sugiere un final, no es preciso decir de qué murió Sagrario, por referirme a un personaje. Yo doy unas claves: un pozo, una casa y una torre. Ellos deben hacer su labor».

Espido no tiene una referencia clara de influencia literaria: «He leído mucho a los grandes escritores rusos del XIX, a Flaubert, a Henry James, a Cortázar… y mucha narrativa oral. Siempre acaba sedimentándose alguna influencia que puede aflorar de modo irracional».

De momento, con Espido Freire aflora felizmente una narradora poco común.

|

|

Ajedrez de fantasia y realidad

Revista DELIBROS, Mayo 1998, p.58

Por Juan Manuel González

Si bien la aparición de la primera novela de cualquier autor constituye en principio motivo de atención para todo observador literario que se precie, no siempre esta atención se justifica por la calidad o intento renovador del nuevo texto. Felizmente no es éste el caso de la novela Irlanda de Espido Freire, publicada con buen tino por la casa Planeta.

Irlanda se caracteriza por la seriedad de sus planteamientos literarios, por la certeza de su lenguaje y por la ambición conceptual del pensamiento que anida en su estructura, sólida y sutilmente trabada. Todo ello le hace felizmente lejana de otras tentativas novelísticas de escritores más «descamisados», propagadores de la inmediatez y el seudorrealismo, y cuya preocupación parece residir en contar encuentros sexuales de mínima originalidad, artificiales tensiones urbanitas, dudas interiores de parvulario y secuencias de una vida que ni ellos mismos se creen que sea maldita o marginal.

Espido Freire ha evitado esa tentación, creciente en la narrativa joven desde hace poco más de un lustro, y nos ofrece con Irlanda una obra estrictamente literaria, mesurada, intensa, a trechos de una profundidad imprevista, y poseedora de una capacidad de sugerir poco común.

El primer núcleo de esta novela es su intemporalidad conceptual, expresada a través de unas líneas que revelan el deseo de que la historia supere los límites de un lugar acotado en el tiempo, para que el lector pueda contribuir a modelar el propio mundo de la narración.. Así el tiempo es deducible, mientras el espacio resulta sólo en cierto modo definido. Y ello mediante la utilización de una técnica centrada en no dar todos los detalles de ese espacio y ese tiempo, y asentada en la intención de invocar y sugerir más que en la voluntad de precisar y fijar.

La obsesión por el tiempo se aprecia, en una de las dos protagonistas, bautizada como Natalia, y cuyo pánico a que el tiempo se detenga o acelere, cuaja en un doble y terrible medio: por un lado a la existencia, y por otro a la muerte -al no tiempo- y su mundo poblado de sombras.

El trazado de los personajes es otro de los elementos clave de la novela. Son personajes ambiguos, y por lo tanto creíbles, encabezados por dos jóvenes primas, Irlanda y Natalia, cuya rivalidad surge tanto del hecho de que la primera tenga carisma y se integre en el mundo de los mayores, como de la inmadurez y falta de comprensión de la segunda. Junto a ellas, otros dos jóvenes, Gabriel y Roberto, personifican respectivamente el sueño y el mundo, lo fabuloso y lo práctico. Completa el quinteto el perfil de una niña muerta, Sagrario, que se asienta en la narración a modo de voz interior de Natalia.

Los movimientos de todo este grupo, incluso sus resonancias de coro escogido, se entrecruzan a la vera de una protagonista que termina por no plantearse con claridad su situación en el mando. Una protagonista que intuye la existencia de un Dios que juega al ajedrez con las dos reinas propias de la tradición hermética y medieval, la alba – Irlanda – y la obscura -Natalia-.

Precisamente el conocimiento de la tradición occidental viene a ser el tercer elemento esencial de esta novela, un conocimiento basado en cierta percepción del sentido trágico de la existencia -más transgresor y antiguo que el unamuniano-, y deudor actual del impulso interminable de textos como el Beowulf y las sagas germánicas y nórdicas.

Un conocimiento que en el texto de Espido Freire muestra en algunos instantes símbolos de la cultura matriz céltica filtrados por el tamiz medieval, desde la torre, a menudo en llamas frías como en un tarot a la «Golden Dawn», hasta la danza de los muertos célebre en los siglos de transición y la escatología de Crowley.

No sé si Espido Freire ha escrito esta novela tras contemplar las secuencias de «Det Sjunde Inseglet», de Bergman, – en ocasiones los escritores no guardamos conscientemente imágenes detonantes de textos -, pero su entendimiento de la dimensión metafísica del morir y su valoración simbólica del ajedrez como campo de choque entre los claroscuros de la vida y la muerte no desentonarían en esa óptica bergmaniana.

Por último, es el lenguaje otro de los componentes definitorios de los párrafos de Irlanda, párrafos que van trenzando páginas gracias a una expresión sencilla, pero sin simplismo, donde las palabras se sujetan a la historia y sirve por igual para dibujar las experiencias oníricas de la protagonista o para conjurar las estancias de los muertos. Lenguaje pues que no enturbia la acción, subraya la lucha entre realidad y fantasía, y alcanza tonos líricos cuando actúa como molde del monólogo interno con el que el personaje «central» recrea el mundo a través de sus sueños.

Obra pues, ésta de Espido Freire, rara mas no heterodoxa, muy evocadora, y que -entre otras cosas- nos recuerda que el verdadero lector siempre debería sentirse atraído por las fábulas y las leyendas; pues en ellas reside claramente la intemporalidad, el combate contra el tiempo que da sentido a toda literatura.

|

||||||

Magia, magia.

REVISTA DE LIBROS n.18, Junio 1998

Por Andrés Ibáñez

Con Irlanda, un nombre nuevo entra en las letras españolas. Es un nombre extraño porque su dueña ha decidido firmar tan sólo con sus apellidos y prescindir de su nombre de pila -que hallaremos, por cierto, secretamente representado en la novela a través de su equivalencia vegetal: se trata de la planta que se pone en los círculos mágicos para que un espíritu amigo pueda asomarse de puntillas para saludar a los que están en el interior.

Espido Freire tiene 23 años e Irlanda es su primera novela. Los que conocen sus libros de cuentos y sus relatos sueltos, muchos de ellos brevísimos (y todos ellos, si exceptuamos algún relato aparecido en revistas universitarias, rigurosamente inéditos) aseguran que Irlanda los desmerece y que la novela no tiene la tensión ni la intensidad de las narraciones más breves. Tal afirmación puede parecer asombrosa si pensamos que Irlanda es una de las novelas más bellas, intensas y de más deslumbrante originalidad que hemos leído en los últimos años.

La protagonista de Irlanda, Natalia, tiene dos hermanas. Una de ellas es muy pequeñita, y la otra, Sagrario, ha muerto hace poco después de sufrir una larga enfermedad, pero su espíritu persigue a Natalia y se le aparece por doquier. Los padres de Natalia, viendo a su hija consumida por la tristeza, deciden enviarla a pasar una temporada a la casa de campo familiar con sus primos Irlanda y Roberto. Irlanda nos subyuga desde el principio. Es hermosa, elegante, brillante, todo lo hace bien, todos la admiran, todo el mundo la quiere. Lo primero que sabemos de ella es que Natalia y Sagrario la odiaban en secreto porque una vez, cuando eran pequeñas, alguien les regaló una manzana cubierta de caramelo y de pronto la manzana desapareció y las dos estuvieron seguras de que había sido la prima Irlanda la que la había cogido.

Entonces comprendemos que estamos en el mundo de los niños o, más exactamente, de las niñas, un mundo de miedos y fantasías, adoraciones fanáticas y venganzas implacables. Un mundo ciertamente fascinante y con el cual Espido Freire, por virtud de un inexplicable milagro, parece conservar abiertos todos los cauces de comunicación.

Irlanda es la historia de una venganza. La venganza del mal contra el bien, nos sentimos tentados a escribir -pero lo cierto es que las cosas son un poco más complicadas-. En realidad, el gran tema de Irlanda no es la fascinación del mal, como podría parecer a primera vista, sino la fascinación del bien, el bien como imposible y como terror.

No es cierto que el mal sea más fascinante que el bien. El mal es humano, torpe y se hace a escondidas, mientras que el bien es grandioso, perfecto e implacable. Un malvado puede matar a otra persona o, con mucho empeño, a un reducido número de personas, pero para matar por ejemplo a un millón de personas hay que tener alguna idea del bien. El bien es fascinante porque las cosas buenas son perfectas, y las cosas perfectas son fascinantes. Irlanda es perfecta, y por eso es fascinante. Es perfecta, y por eso lo que ella hace debe de ser el bien. Pero si lo que hace Irlanda está bien y es, por lo tanto, el bien, entonces, el único recurso que le queda a Natalia y también a todos los que, como Natalia, no somos perfectos, ni fascinantes, es rechazar el bien. Lo rechazamos, pero lo añoramos. Añoramos el bien porque también nosotros desearíamos ser perfectos. Esta añoranza es el principio del extraño erotismo del bien, que nadie, con la posible excepción de Richard Wagner, ha señalado hasta ahora en nuestra cultura (ah, ¿dónde están los Batailles del bien?). El erotismo del bien es el socialismo totalitario, el integrismo religioso, el fascismo. No es una casualidad que al principio del libro la madre de Natalia le diga a su hija que intente arrimarse a Irlanda y sus amigas porque «son de buena familia», y no es una casualidad tampoco que Irlanda sea una pequeña princesita, una estrella social, y que Natalia sea algo así como la pariente pobre. Irlanda pertenece «a los buenos», y es una reina de la vida. Está orgullosa de su clase social y una de las cosas que los demás admiran de ella es que es «muy estricta».

Todo el libro está permeado por la fantasía del niño bueno y el niño malo. El niño bueno es el niño de los cuentos de hadas, las niñas de Torres de Malory de Enid Blyton, por ejemplo; la niña mala es la que se rebela contra la hipocresía y la represión de la moral de los adultos: Sexo en la High School de Kathy Acker sería un ejemplo extremo, o también Dos chicas, una gorda y una flaca, de Mary Gaitskill. La posición de Espido Freire es mucho más compleja, más sutil y más inquietante que la de estas modernas «rebeldes». Natalia no es una niña mala, porque no se siente orgullosa ni feliz con las cosas «malas» que hace. Hace cosas malas por miedo, por amor, porque es débil y porque no dispone de las armas que los luminosos príncipes de la vida, como Irlanda, pueden utilizar para defenderse. Tampoco es una niña buena, desde luego. No es una niña buena, pero le gustaría serlo. La niña buena obedece a sus padres y se pone las botas de goma para salir a la lluvia. A Natalia no se le ocurriría salir a la lluvia descalza, no sólo por no desobedecer, sino por la íntima convicción de que las cosas hay que hacerlas bien hechas. Natalia se pasa toda la novela queriendo hacer el bien y queriendo hacer las cosas bien, y hay un momento, incluso, en que le ruega a Irlanda que tenga piedad, casi humillándose. A Natalia le gustaría que el mundo estuviera ordenado y fuera plácido y perfecto. Querría ser una niña buena y tener el cuarto bien recogido, pero esto resulta imposible porque el bien es imposible, porque el bien es perfecto, es «estricto» como Irlanda, y es cruel.

Nietzsche señaló que existe una fuerte dependencia entre la moral y el dolor. El bien, esto lo sabemos, duele. Lo que duele es bueno. El niño bueno acepta el dolor, lo resiste. El que no puede resistir el dolor, o no desea hacerlo, queda por tanto también excluido del bien. A Natalia, que pide por favor que no la obliguen a mirar a la vaca que está a punto de dar a luz, le horroriza el dolor, el sufrimiento y la sangre, y esa es la razón de su aparente tornarse a las «fuerzas oscuras». Irlanda representa el bien porque es la que inflige el dolor. Es la que empuña el hierro y nos dice que apretemos los dientes. La odiamos, y al odiarla nos encontramos en la extraña situación de odiar el bien.

Dios mío, qué novela tan inquietante.

Espido Freire tiene 23 años e Irlanda es su primera novela. ¿Cómo juzgarla? ¿Cómo hacerle una crítica mesurada y razonablemente objetiva? Decir que es un genio podría parecer una hipérbole, pero decir que es extremadamente lista sería sin duda quedarse corto. Saludar Irlanda como una obra maestra sería una falta de respeto para la juventud de su autora, a la que todavía queda mucho por vivir en el mundo y en los libros y que ya tendrá tiempo de alcanzar la maestría, pero señalar sus defectos sería tan mezquino como poner reparos a un milagro. Y lo cierto es que Irlanda es un milagro. Espido Freire tiene el supremo don de las palabras, y el ángel de la escritura abre sobre ella sus grandes alas azules. Una y otra vez nos sorprende con la fuerza, la inventiva, la soltura, la insolencia, la imaginación, la exactitud, la fuerza evocativa, la precisión asombrosa de sus palabras, la originalidad desconcertante, la gracia aérea y cruel, la luz deslumbrante, la música lancinante de sus frases y sus imágenes. Su uso magistral del «mostrar, no decir» de la Escuela de los Detalles, el carácter visual de su prosa, su creación de personajes «más grandes que la vida» que nos imponen su presencia subyugante sin que podamos llegar a detectar nunca cuáles son los mecanismos lingüísticos que han creado una ilusión tan vívida, su libre uso, en fin, de la fantasía y de la magia, la ponen a años luz del barroco espiritual y verbal que nos aqueja y también del resignado costumbrismo que parece endémico en nuestras letras.

Nos da miedo pensar que es tan posible que la crítica pueda no entender su originalidad como que, por el contrario, los media se enamoren perdidamente de ella, de sus cabellos rojizos, de sus pálidas mejillas de muchachita victoriana, de sus ojos viejos como las pirámides. Nos da miedo pensar que es tan joven y tan vulnerable (ya que es evidente que desea ardientemente la gloria literaria, y todo el que desea algo ardientemente es vulnerable), y que un éxito excesivo puede ser a veces tan dañino como la indiferencia o el fracaso. No cabe duda de que volveremos a oír hablar de ella. En cierto sentido, la suya es la literatura del milenio que viene. Escribe para la inmortalidad. La saludamos con un ramito de perejil por el trabajo bien hecho, y con una hoja simbólica (para tejer la corona, ya habrá tiempo) del «árbol victorioso y triunfal, honor de emperadores y poetas».