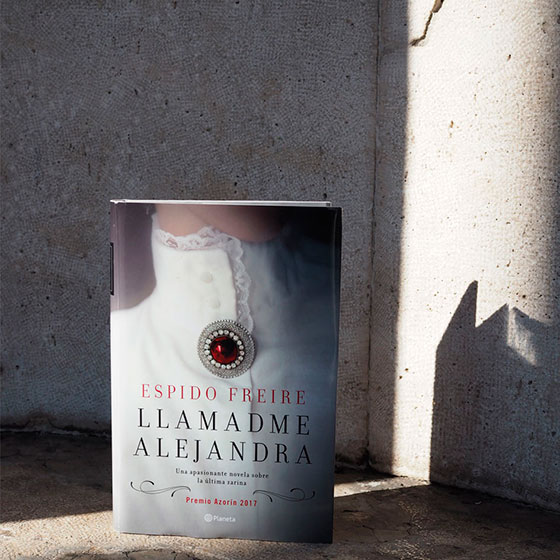

Viaje a Rusia «Llamadme Alejandra» 1. Ekaterimburgo

De todos los viajes organizados con El País Viajes y B the Travel Brand, el que me ha llevado a Rusia (#EPVRusia) con un grupo de viajeros quizás sea el más especial e irrepetible: desde luego, habrá más ocasiones para seguir los pasos de los zares, tal y como narro en mi novela Llamadme Alejandra, pero no viviremos otro centenario del fusilamiento de los zares allí, camino a Siberia, en Ekaterimburgo, en el mismo lugar en el que se despertaron en mitad de la noche convencidos de que los llevaban a otra casa más segura, la tercera o cuarta del recorrido demencial en el que se habían sumido.

El 16 de julio de 2018 me encontraba en esa ciudad rusa en pleno crecimiento, la tercera en tamaño de Rusia, con sus sorprendentes rascacielos en construcción. Limítrofe entre Asia y Europa, esos días se convertía en el centro de la peregrinación nacional de fieles ortodoxos que se convocaban en la Catedral sobre la Sangre Derramada. En el país existen tres iglesias con ese nombre, las tres erigidas donde asesinaron a un Romanov: y en los sótanos, ahora cripta, de esta delicada edificación blanca y dorada murieron siete de ellos: un dictador, su ambiciosa mujer y sus cinco hijos. O, según otras versiones, un padre de familia, débil, incapaz de afrontar la inmensa tarea a la que estaba destinado, su esposa, sobreprotectora e insegura y cinco adolescentes indefensos. Y, según otra más (las visiones sobre los últimos Romanov son infinitas), siete mártires ejemplares y venerables.

En 1918, cuando la familia imperial y unos pocos criados llegaron a esta ciudad en los Urales los encerraron en la casa Ipatiev, bajo la custodia del soviet de la zona. Vista como una enorme zona de explotación de minerales, piedras semipreciosas y madera, a la provincia uraliana no solo viajaban los desterrados y criminales (que, en todo caso, continuarían aún más hacia el este), sino también comerciantes, ingenieros y ambiciosos hombres de negocios que se alimentaban de la incesante ansia de lujo de la Rusia más occidental.

La casa Ipátiev era una de las mejores de aquella ciudad relativamente joven, y en la que solo destacaban el teatro y un par de edificios públicos: construida en 1880, había pertenecido a varios notables de Ekaterimburgo: un funcionario de altas miras, Redikortsev, un comerciante de oro, Sharáviev, y finalmente el ingeniero Ipatiev, a quien se la incautaron los soviéticos.

La casa, de dos pisos y un semisótano, como es aquí costumbre, fue amueblada con gusto, las paredes cubiertas de papel pintado, y un huerto interior tras la valla. Ya no existe: Boris Yeltsin, que nació en Ekaterimburgo, y que goza de una controvertida populalidad aún hoy día, ordenó que la derruyeran en 1977, quizás en un intento porque el creciente culto a los Romanov perdiera intensidad. No lo consiguió, como se puede ver en las últimas fotos que acompañan este texto.

Como la casa Ipatiev no se conserva, salvo por algunas fotografías, lo más cercano a una mansión de época que podemos visitar en la ciudad es la casa Sevastiánov. No esperen una reproducción exacta: la deslumbrante casa Sevastiánov es anterior y más ambiciosa. Su estilo, llamado «ecléctico» por no llamarlo «póngame un poco de todo y ya iremos viendo» se ha convertido en algo único, y al mismo tiempo, típicamente ruso. Paseamos por la obra de un narcisista millonario, que llenó su casa de hermosos suelos y de verjas de hierro forjado, que la pintó para que fuera vista desde la distancia y que, como los nobles, incluyó un pequeño teatro para sus representaciones privadas. La casa, que cumple ahora funciones públicas, se encuentra en un lugar privilegiado junto al río, y al cabo de un par de días en Ekaterimburgo parece menos llamativa, incluso entrañable en su extravagancia.

Las leyendas sobre Sevastiánov (y hay muchas) dicen que quiso dorar la cúpula de su casa, y que se lo prohibieron esgrimiendo que era un derecho reservado a las iglesias, en las que se usaba el oro para atraer la mirada de Dios.

La Catedral Sobre la Sangre Derramada goza de ese privilegio, y deslumbra bajo el sol de julio por fuera… y por dentro. La noche en la que se cumple el centenario, los campamentos anexos se encuentran ya llenos: miles de personas, muchas de ellas mujeres, se congregan en los alrededores de ese lugar, a la espera de las Vísperas y del resto de las celebraciones.

No hay turistas: somos casi los únicos extranjeros que se mezclan con las peregrinas, que, con atuendo muy humilde, largas faldas, camisetas y pañuelo en la cabeza, rezan y cantan, mientras diferentes autoridades eclesiáticas se turnan para salmodiar los nombres de los Romanov, cuyas fotos rodean la iglesia en enormes paneles. Al sol, en fila en los jardines, los sacerdotes confiesan a los fieles. De vez en cuando llega un grupo nuevo de peregrinos, con sus iconos y banderines. El resto les hace sitio.

La iglesia se divide en dos partes: la superior, de cúpulas y paredes muy altas, se encuentra adornada con frescos religiosos, mezclados con escenas de la familia Romanov recreadas a partir de fotografías o de grabaciones. La mezcla entre la realidad y el culto, la historia y el misticismo apabulla y desconcierta a la vez. Para los educados en la religión católica todo despierta un eco familiar y al mismo tiempo exótico, primitivo. No parece que en este lugar haya transcurrido cien años desde la matanza, y mucho menos de brutales cambios sociales.

En la cripta inferior parece que la cabeza casi roce el techo; el olor a cera quemada y a incienso se mezcla con el sudor humano y la humedad del lugar. Allí, frente al iconostasio, alzado donde el muro del sótano sirvió como paredón, los sacerdotes continúan cantando y pasando el relevo al siguiente grupo. Las miradas de la familia más fotografiada de su época (la preciosa Tatiana, los ojos insondables de Alexei) vigilan desde las paredes. Esto no es Europa. No es Asia, tampoco. Entramos en otro lugar, en otra época, en este primer día del viaje, en el que yo cumplo 44 años.

Descartad todo tópico sobre el frío siberiano: la temperatura era muy agradable, menos a mediodía, cuando el sol caía a plomo. Los peregrinos aprovechaban esos momentos asfixiantes para caminar y mortificar así más el cuerpo.

Escogí un vestido ligero, pero de manga larga, que permitiera protegerse del sol, y fuera lo suficientemente recatado para la iglesia. No me cubrí el cabello con un pañuelo porque las normas no eran tan estrictas aquí, pero sí con un canotier. Los pendientes largsa y asimetricos son de Mango, y el bolso de bambú, de absoluta tendencia, puede comprarse en varios acabados diferentes en Salvador Bachiller.

Las cuñas son de yute de Caravaca de la Cruz, de la marca María Victoria. Y las fotos fueron tomadas en las diferentes localizaciones por Nika Jiménez.